2020 年 6 月 20 日至 8 月 23 日, 阿拉里奥画廊在上海空间推出纸本绘画群展「纸间回想」。展览将呈现来自中国当代艺术家陈墙 (Chen Qiang, b. 1960),黄渊青(Huang Yuanqin, b. 1963), 井士剑(Jin Shijian, b.1960) 的近 30 多件纸上作品。展览借由三位艺术家自90 年代末至今,基于东方材料语境--纸所进行的迥异探索,试图回溯过往 40 年中国当代艺术史中,在经历 85 新潮后的第一轮东西方文化属性的碰撞与融合下, 体现重要语言转折点的艺术创作。

晋代书法家陆机写下牙色麻纸本墨迹《平复帖》,现存最早的纸上艺术作品由此诞生。此后,水墨书画的绵延发展令"纸"逐渐根植入中国艺术的基因。直至 85 新潮,海量西方文化艺术成果的涌入使广泛而深入的东西方文化碰撞及艺术语言转换成了此后 40 年的主节奏。这期间,中国当代艺术家们的各色创作也留在了这段历史转折的印迹中。而在 2020 这个停顿的年份,回看过去近半个世纪中国当代艺术语言经历重要转折之下的艺术创作显得独具意义。

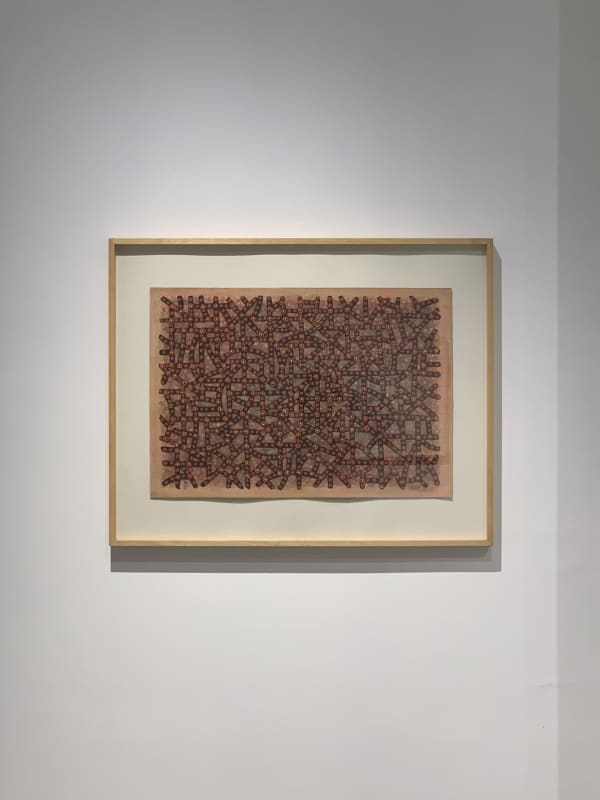

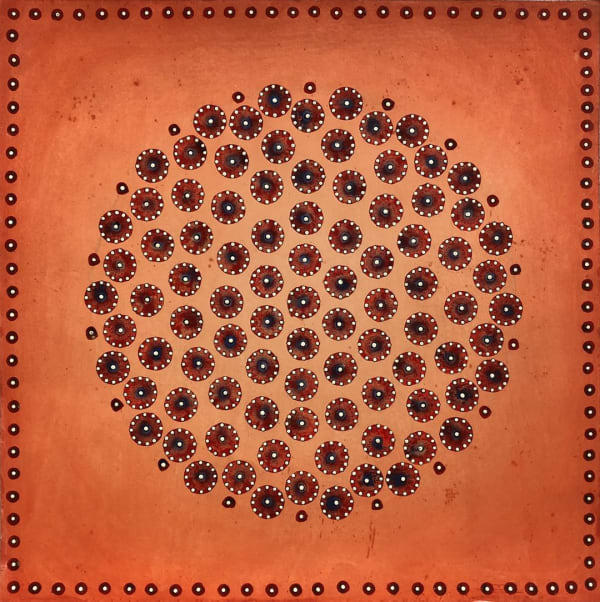

点、圆、几何体和曲状物的叠印重复与多变复合,记录着上海抽象绘画代表人物陈墙的创作轨迹。从早期具有明显的形式感与装饰性意味,到接近于西方几何抽象画派中"物即是物"概念的体现, 再到转用宣纸作为创作主材料并开始以无意识的笔触进行近乎冥想的创作,陈墙的创作语言的数次转折隐约透露出中国当代艺术家在抽象创作领域的独特东方意味,也契合了艺术评论家高名潞先生对 1990 年代以来中国"抽象画"特征的理论化概括:注重修心自足的、精神无限性的抽象艺术家之作带有无止境的表现性,并生动体现着"极多主义", 即超越了作品客体形式本身,表现在个人的特定生活情境中的特定感受及每天持续发展的过程。

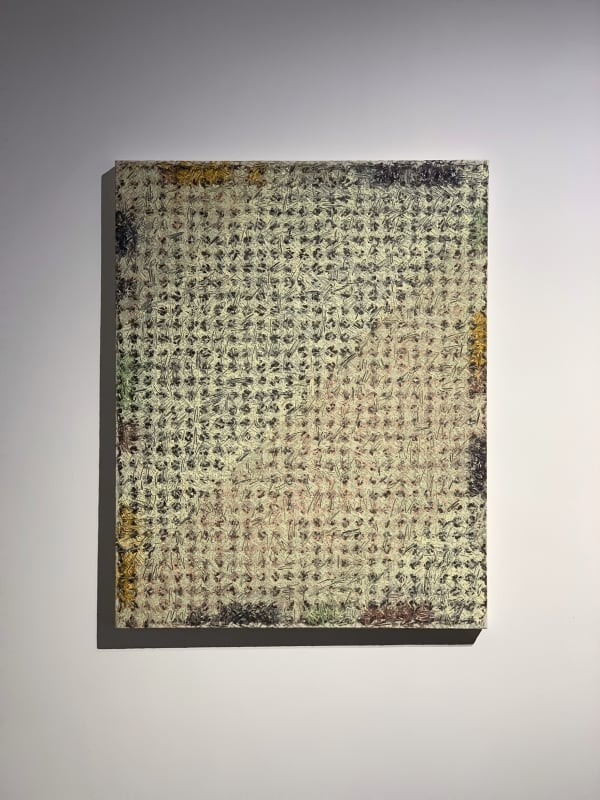

参展艺术家中唯一位理工科出身的艺术家黄渊青之创作,则是由书法入绘画。在黄渊青看来,材料本身影射着某种文化属性,含义丰沛,而西方和中国对"纸"的概念则在该层面有着根本区别--西方传统绘画中的纸常用于素描或草图制作,是一种辅助材料;而中国传统艺术中的纸却是主要创作材料,以宣纸为例更是天然带着某种亲密的属性,需要被"温柔以待"。

从纸到布,从水墨到丙烯,从"重"到"轻"而后又反向互换……近 15 年间的一系列艺术语言转换中,黄渊青持续探索着东西方艺术表现手法背后截然不同的文化,如他所言"就像太极和拳击"。帆布与宣纸的矛盾属性也在黄渊青的作品中彼此滋养, 而不变的是其绘画中所体现的书写性。书写如隐秘而熟悉的自由痕迹,联合交织在作品表面的空间可能性,实现着艺术家强烈视觉情绪的塑造。"由不工求工,继由工求不工"至"不工者,工之极也", 当表达成为自然而然的呈现,而非意志控制的结果,禅宗式的观念也在黄渊青笔下沉淀。

作为改革开放后第一批学院派油画艺术家,井士剑则基于对东西方哲学的深入研究,融汇成了多维度的视觉语言。2007年,井士剑开启了对"1/2理论"的探索。"1/2"所阐述的是片段的 世界其任何一个事物非完整与完整的世界形象的显现。艺术家使用的瓦楞纸材料进行创作, 通过对艺术源发生地的还原和人作为尺度的此时此在,重构出一幅幅世界的景观图像和描绘艺术世界的景观绘画,也同时引发了有关工业现成品在艺术中的角色、艺术的无用和有用 性等一些列问题的观念探讨。而在近期创作中,井士剑又引入了巨幅宣纸拓印的表达手法,斑斑拓印的墨迹体现出明显的西方表现主义与东方水墨的融合,语言的转换张扬而直接。在他的作品中,传统与现代、东方与西方、个人与世界、理想与现实之间的关系深刻而奇妙地混合纠结,并存于某种对峙的张力。

相关艺术家

This website uses cookies

This site uses cookies to help make it more useful to you. Please contact us to find out more about our Cookie Policy.

Join our mailing list

* denotes required fields

We will process the personal data you have supplied in accordance with our privacy policy (available on request). You can unsubscribe or change your preferences at any time by clicking the link in our emails.

![[Artist Talk] CHEN Qiang: Echo on Paper](https://artlogic-res.cloudinary.com/w_1200,c_limit,f_auto,fl_lossy,q_auto/ws-arario/usr/images/news/main_image/6/wechat-image_20200725171743.png)